せんとくんが怖いと感じる理由や、ネットやSNSで話題になってきた印象的な画像について、さまざまな意見や背景を知りたい方に向けて、この記事では詳しく解説しています。せんとくんはかわいくないという声や、かつて炎上した出来事、批判が集まった理由など、多くの議論を巻き起こしてきたキャラクターです。

また、せんとくんが最近あまり見かけなくなったと感じる人がいることや、初期デザインのインパクト、兄とされる鹿坊や作者のた作品も怖いという噂についても紹介しています。さらに、パクリ疑惑や他のキャラクターと似ている点、まんとくんや彼女とされるキャラクターとの関係など、これまでに起きたさまざまな問題やエピソードも取り上げています。

それではどうぞ!

せんとくんが怖い!世間の反応や兄、作者の他作品も

- せんとくんは怖い?かわいくない?評判やSNSの声

- せんとくんの怖い画像

- 作者・薮内佐斗司氏とはどんな人?|他作品も怖い?

- せんとくんの兄も怖い!?

- 炎上問題の詳細と世間の反応

せんとくんは怖い?かわいくない?評判やSNSの声

せんとくんは奈良県の公式マスコットキャラクターとして2008年に誕生し、その見た目やコンセプトが全国的に話題となりました。誕生当初から現在に至るまで、さまざまな評判や意見がSNSや口コミで交わされてきたキャラクターです。このセクションでは、せんとくんが「怖い」「かわいくない」と感じられる理由や、その背景、実際のSNS上の声、世間一般の評価、そして炎上や議論の経緯について、できるだけ詳しく解説します。

なぜ怖いと感じられるのか

せんとくんのデザインは、童子(どうじ:仏教で神仏の使いとして描かれる子供の姿)をベースにしつつ、頭に奈良を象徴する鹿の角が生えているという、独特かつインパクトのある外見です。この特徴が、「仏教の聖性」と「動物の野性」を組み合わせたユニークな存在感を放っています。一方で、一般的なマスコットキャラクターに多い、丸みのある愛嬌や分かりやすい可愛さとは異なり、シュールさや神秘的な雰囲気が前面に出ているため、一部の人にとっては親しみやすさよりも、むしろ不気味さや異質感を感じさせる要素となっています。

SNSの反応・評判

せんとくんが公開されるやいなや、インターネット上では賛否両論が噴出しました。SNSでは「気持ち悪い」「怖い」「夜中に見たくない」といった否定的なコメントが拡散され、Twitterや2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)などでもキャラクターの画像が「怖い」と話題になりました。また、YouTubeやまとめサイトでも、せんとくんの初登場時の映像を見て「子どもが泣き出した」という声や、「悪夢に出てきそう」という書き込みも見受けられました。

特に2010年頃には、炎上状態となり、公式側が想定していなかったほど注目を浴び、SNS上で「せんとくん 怖い」がトレンド入りすることもあったとされています。こうしたSNSでの盛り上がりは、キャラクターの知名度を一気に高める一因となりました。

せんとくん😁

やっぱりちと怖い…😂#まほろばキッチン橿原市 pic.twitter.com/zIFWRI90xv— くわはらくみこ (@kumiko_gourmet) July 29, 2023

普通にちょっと怖いけど、かわいい

せんとくん🦌 #奈良県 #せんとくん #かわいいけど怖い #おうちにいよう pic.twitter.com/mkowin75wC— m (@mirerenn) May 12, 2020

おはようございまーす

今日は修学旅行関係のことを決めるらしいけど陰キャには厳しすぎるって…

どうでも良いけどアニメのせんとくんなんか怖いw pic.twitter.com/0gXGU0pi6p— フータ 🎸 (@nagisatoshouko) September 18, 2024

「せ」から始まる怖いもので「せんとくん」と答える彪太郎ちゃん見て2時間弱笑ってる pic.twitter.com/KfPphIdlSs

— みるく (@sakusaku_kyoohe) February 22, 2019

評判の変化

初期の段階では否定的な意見が目立っていたものの、次第にメディア露出やイベント出演を重ねることで、親しみを感じる人が増えていきました。SNSでも「見慣れるとかわいく見えてくる」「個性的で好きになった」といった声が現れ、肯定的な反応も徐々に増加。長年にわたり県の公式キャラクターとして活動し続けていることから、今では「奈良といえばせんとくん」というイメージが定着し、愛される存在へと変化しています。

普通にちょっと怖いけど、かわいい

せんとくん🦌 #奈良県 #せんとくん #かわいいけど怖い #おうちにいよう pic.twitter.com/mkowin75wC— m (@mirerenn) May 12, 2020

発表当初非難されていた「せんとくん」いまでは「かわいい」に変化。ミャクミャクもそう。

「空」の哲学:すべてが空であるということは、すべてが「フィクション」であるとも言える。 pic.twitter.com/HpxyO40MUL— studio_onlyone (@ao_onlyone) October 11, 2025

他のキャラクターとの比較やパクリ疑惑

せんとくんには、登場当時から「まんとくん」や「なーむくん」といった対抗キャラクターが出現しました。これらはデザインやコンセプトに違いがあり、「せんとくんの怖いイメージを和らげるために生まれた」とも語られています。また、パクリ疑惑としては、中国の伝統的なキャラクターや他県のゆるキャラとの類似点が話題に上ることがありましたが、作者である薮内佐斗司さんは独自の発想から生み出したものであると公式にコメントしています。

炎上や批判の歴史

せんとくんへの批判は、デザインに対するものだけでなく、選定過程や製作費用(報酬が500万円であったことなど)にも及びました。さらに、仏教界からは「仏像への冒涜」といった声が上がり、市民団体による署名運動が行われるなど、社会的な波紋も広がりました。しかし、公式側や作者が真摯に説明し続けたこと、またメディアやイベントでの積極的な活動によって、徐々に批判が沈静化し、個性的なマスコットとして受け入れられるようになりました。

せんとくんの現在の立ち位置

現在では、せんとくんは県の観光プロモーションに不可欠な存在となり、イベント出演やSNSでの情報発信を通じて多くのファンに親しまれています。炎上や批判の時期を乗り越えたことで、独自のポジションを確立し、「怖い」と感じる人もいれば、「愛着を感じる」と語るファンも存在しています。こうした多様な評価が、せんとくんのユニークさや魅力の一端と言えるでしょう。

せんとくんの怖い画像

せんとくんの「怖い画像」は、インターネットやSNS、テレビなどさまざまなメディアを通じて拡散されてきました。その独特な表情やポーズが多くの人に衝撃を与え、「トラウマ」「悪夢のよう」といった印象を持つ人も少なくありません。このセクションでは、せんとくんの怖い画像がどのようにして話題になったのか、また具体的な画像の特徴やエピソード、派生したコラ画像やパロディの事例、さらに現在も見られるSNSでの画像共有の現状などを詳しく解説します。

以下、怖いとされる画像を紹介。

これはトラウマになりそう笑

これは子供も泣きますね笑

怖いとされる画像の特徴

せんとくんの画像が怖いと感じられる主な要因としては、表情の無表情さや独特な目つき、ややリアルな造形といったビジュアル面が挙げられます。通常のマスコットキャラクターが持つ柔らかさや親しみやすさと異なり、せんとくんの顔立ちはやや硬く、目が大きく見開かれていることが多いため、人によっては「睨まれているよう」「動き出しそうで怖い」と感じられることがあります。

また、イベントやCMなどで登場する着ぐるみのせんとくんも、照明の当たり方やカメラのアングルによっては非常にインパクトのある画像となり、SNS上で「怖い」と話題になることが多々あります。特に夜の屋外イベントや、暗がりの中でフラッシュを浴びて撮影された画像は、普段以上に不気味さが増幅されやすいです。

画像拡散の経緯とエピソード

せんとくんの怖い画像がインターネット上で拡散されるようになったのは、2008年の初登場時がきっかけです。当時、公式サイトで発表された画像が一部のインターネットユーザーによってまとめサイトや掲示板に転載され、その異様さが大きな話題になりました。その後、SNSやブログ、YouTubeなどを通じてさらに広がり、「怖い」「目が合うと眠れなくなる」といったコメントが数多く投稿されました。

代表的な画像の例としては、目を大きく見開いた正面からのショットや、口元が微妙に笑っているように見えるカット、また、イベント会場で子どもたちが逃げていく様子を捉えた写真などが挙げられます。こうした画像は、その後もSNSで繰り返しシェアされ、「せんとくん 怖い画像」として定番ネタの一つとなっています。

コラ画像やパロディの拡散

せんとくんの怖い画像は、ネットユーザーの手によってコラージュ画像(コラ画像)やパロディ作品の素材としても広く利用されてきました。例えば、ホラー映画のポスターに合成されたり、有名な怪談や都市伝説の登場人物と組み合わされた画像などが、Twitterやまとめサイトなどでシェアされています。また、他の有名キャラクターと並べて比較するパターンや、せんとくんに似ていると話題になった別キャラクターとの「見比べ画像」も流行したことがあります。

画像に関する世間の声と分析

SNSや掲示板では、せんとくんの怖い画像について「子どもが泣いた」「一度見たら忘れられない」「夢に出てきた」といったエピソードが多く見られます。さらに、地元奈良の人たちや観光客の間でも「最初は怖いと思ったが、だんだん慣れてきた」という感想が寄せられています。一般的なマスコットキャラクターと比べて賛否が分かれるものの、強烈なインパクトがあるため記憶に残りやすく、「一度は見てみたい」という興味を持つ人も増えているようです。

現在も続く画像の拡散と活用

現在も、せんとくんの怖い画像はSNSや動画配信サイトなどで共有され続けており、公式アカウントでもユーモアを交えた発信がなされています。最近ではTikTokやInstagramのストーリーズ機能など、新しいSNSプラットフォームでもせんとくん関連の画像や動画が話題になることがあり、時代に合わせた情報発信が進んでいます。これにより、「怖い」という印象を逆手にとったプロモーションや話題作りが功を奏し、結果的に観光客の興味を惹きつける効果も生まれています。

代表的な画像パターン

| パターン | 内容例 |

|---|---|

| 正面ショット | 目を大きく開き、正面からカメラ目線 |

| イベント写真 | 夜間や暗所での登場、照明の影響で不気味に見える |

| コラージュ画像 | 他のキャラやホラー作品と合成 |

| 着ぐるみ写真 | 子どもや大人と並んでいるもの |

| メディア出演時 | テレビ番組やニュース映像からのキャプチャ |

こうした画像はインターネット上で容易に見つけることができ、SNSを中心に日々新たなバリエーションが生み出されています。今後も、せんとくんの独特なキャラクター性が話題となる場面は続いていくでしょう。

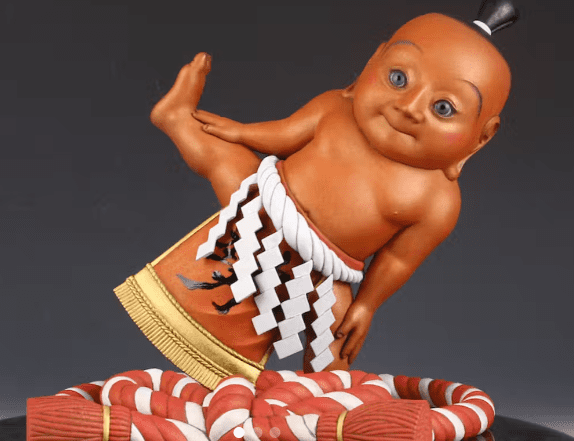

作者・薮内佐斗司氏とはどんな人?|他作品も怖い?

せんとくんの生みの親である薮内佐斗司さんは、日本の彫刻界で非常に高い評価を受ける芸術家であり、奈良の象徴的な存在としても知られる人物です。彫刻作品を中心に、仏像修復や文化財保存の分野でも活躍してきたそのキャリアや人物像、作風、またせんとくん以外の代表的な作品について、詳しくまとめます。

薮内佐斗司さんの略歴と経歴

薮内佐斗司さんは1953年に大阪府で生まれ、子供の頃から絵を描いたりもの作りをすることが好きな少年だったと語られています。大学受験時は東京藝術大学の油画専攻を目指しましたが、高い倍率のために不合格となり、その後彫刻専攻に進路を変更し合格。立体造形の世界に触れ、彫刻の楽しさに目覚めていきました。

東京藝術大学の大学院では、仏像の保存修復技術を学び、修士課程修了後はさらに同大学の文化財保存学専攻の研究室で助手として働き始めます。この時代、仏像修復の第一人者であった西村公朝さん(1915〜2003年)から大きな影響を受けたことが公にされています。特に奈良・新薬師寺の地蔵菩薩立像の解体修復のプロジェクトを任された際には、仏像の構造や技術の奥深さを学び、自身の制作技法を確立するきっかけとなりました。

その後は東京藝術大学で教鞭を執りながら、奈良県立美術館の館長、ビューティ&ウェルネス専門職大学の副学長なども歴任しています。現在では東京藝術大学名誉教授として、後進の育成や文化財の保存にも力を注いでいます。

彫刻家としての作風や特徴

薮内佐斗司さんの作品は、仏教的な世界観や日本の伝統的なアニミズム(森羅万象に霊魂が宿るという考え方)を色濃く反映しています。檜材(ひのき:日本で古来より用いられる彫刻用の木材)による寄木造(よせぎづくり:複数の木材を組み合わせて作る伝統技法)を用い、漆や顔料で色付けを施す技術を駆使しています。これらは仏像修復の現場で培った技術と経験に基づくものです。

童子(どうじ:子供の姿を借りた神仏の使い)をモチーフにした作品が多く、これが後のせんとくんのデザインにも直結しています。童子作品には、どこかユーモラスで親しみやすい雰囲気がありつつも、時に神秘的で、不思議な存在感や畏怖を感じさせる点が特徴です。これには「可愛らしさ」と「異質さ」が同居しており、鑑賞者に強い印象を与えることが多いとされています。

エピソードと人物像

学生時代には何度も美大受験に失敗し、生活費を稼ぐためにアルバイトに明け暮れていた時期もありましたが、こうした経験を「激動の30代を前にした夢のような雌伏の時」と回想しています。大学院助手時代に担当した仏像修復の現場での出会いが、運命を決めた出来事であったと語られています。こうしたエピソードは、本人のインタビュー記事やメディアで広く伝えられています。

また、薮内佐斗司さんは犬好きとしても知られており、自身の愛犬が作品にも登場することがあり、芸術と日常が密接につながっていることもうかがえます。

主な肩書と実績

東京藝術大学名誉教授

奈良県立美術館館長

ビューティ&ウェルネス専門職大学副学長

文化財保存学の研究者

代表的著作:古典彫刻技法大全 など

代表的な作品とその評価

薮内佐斗司さんの代表作には、せんとくん以外にも全国各地にモニュメントが設置されています。例えば、福岡のグランド・ハイアット福岡の屋上に設置された走り寄るウサギのモニュメントや、ANAクラウンプラザホテルの入り口の像などが有名です。こうした作品は夜間や暗がりで見ると「ちょっと怖い」と評されることもあり、その独特な存在感が一部で話題となっています。また、伊勢神宮・外宮参道のお店の軒先には柄杓童子(ひしゃくどうじ)という作品が設置されており、こちらは「かわいらしい」と感じる人が多いとされています。

| 作品名 | 設置場所 | 特徴・エピソード |

|---|---|---|

| せんとくん | 奈良県 | 童子+鹿の角、賛否両論 |

| 走り寄るウサギ | グランド・ハイアット福岡(屋上) | 動き出しそうな躍動感 |

| 無題の像 | ANAクラウンプラザホテル(福岡入口) | 夜見ると少し怖い印象 |

| 柄杓童子 | 伊勢神宮・外宮参道 | 可愛らしい童子モチーフ |

これらの作品は、全国のさまざまな場所で設置されており、直接その目で見てみたいと考えるアートファンも多いようです。

他作品も怖いのか?

せんとくんに対して「怖い」という印象が語られることが多い背景には、童子の無表情さやリアルな造形、神秘的な存在感が挙げられますが、他の作品にも同様の傾向が見られることがあります。特に、夜間や暗所でのライティングによって、普段はユーモラスな作品が突然不気味に見えるという声もあり、鑑賞環境や気分によって印象が大きく変わると言われています。

一方で、作品の根底にあるのは「人々の心に残るものを作りたい」という薮内佐斗司さんの強い思いです。恐怖心だけでなく、親しみや愛着を感じるという評価も数多く存在しています。実際に現地で作品を見た人たちの口コミやSNS上の反応を見ても、感じ方は人それぞれ異なりますが、どの作品にも作者の思想や技術、遊び心が込められていることがよく分かります。

ここでは薮内佐斗司さんの作品を画像や口コミと共に振り返ってみましょう!

新座市内をうろちょろしている。この邪神像はせんとくんの作者である籔内佐斗司先生の作で、新座市のゆるキャラだそう。昔はぶどう畑が広がっていたのでぶどうのキャラとの事 pic.twitter.com/jby8rih5pB

— 味噌グラム (@misogram) January 19, 2017

せんとくんの兄も怖い!?

せんとくんの兄とされる鹿坊(ろくぼう)は、せんとくんと並び立つキャラクターとして知られています。鹿坊は一般的なゆるキャラやマスコットとは一線を画す、強いインパクトと不気味さを持ち、ネットやSNS上でも大きな話題となりました。鹿坊が「怖い」と評される理由や背景、誕生に至るまでの経緯、せんとくんとの関係、鹿坊の役割やエピソード、そして世間の反応まで、あらゆる角度から詳しく解説します。

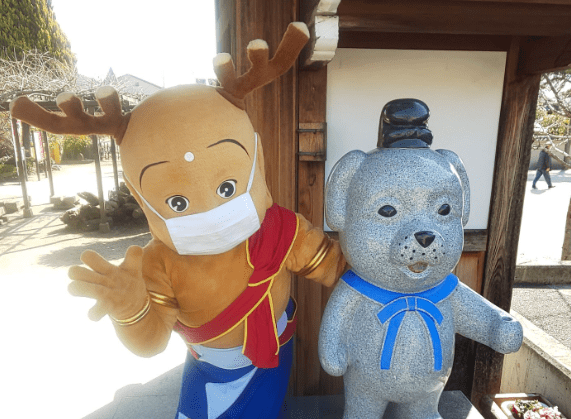

兄・鹿坊の画像

まずは兄の鹿坊の画像を紹介!

これはせんとくんよりも怖いですね…笑

鹿坊誕生の背景とキャラクター設定

鹿坊は2008年、平城遷都1300年祭の関連イベントやPRの一環として、作者の薮内佐斗司さんによって創作されました。せんとくんの兄的存在として登場し、実際に奈良県内の催事や各地のイベントで姿を見せています。鹿坊の最大の特徴は、その見た目のインパクトです。顔立ちはせんとくんに酷似していますが、切れ長の目ややや青白い顔色、赤みを帯びた頬、古代装束をまとった雰囲気など、より神秘的で異様な印象を強く与えるデザインとなっています。

鹿坊という名前には「鹿(奈良のシンボル)」と「坊(童子、子どもや若者を意味する言葉)」が組み合わされています。鹿坊の手には平城の童子像をあしらった募金箱が持たされており、奈良の鹿の保護活動や社会貢献的な意味合いも含まれているのが特徴です。

せんとくんと鹿坊の違い・類似点

せんとくんと鹿坊は一見とてもよく似ているものの、デザイン上の微妙な違いが存在します。見分けるポイントとしては「せんとくんは丸い目をしているのに対し、鹿坊は切れ長の目」「鹿坊は古代装束を身につけている」「鹿坊の方が顔色が青白く、不気味な雰囲気が強い」などが挙げられます。イベントなどで両者が並ぶと、せんとくんが可愛く見えてしまうほど鹿坊の不気味さが際立つという声も多く寄せられています。

| キャラクター名 | 主な特徴 | 印象・評判 |

|---|---|---|

| せんとくん | 丸い目、優しい表情、鹿の角 | 可愛い、ユニーク、怖い |

| 鹿坊 | 切れ長の目、青白い顔、古代装束 | 不気味、強いインパクト、怖い |

このように、デザイン上の細かな違いが、見た人の印象に大きく影響を与えています。

鹿坊が怖いとされる理由とエピソード

鹿坊が「怖い」と語られるのは、その表情や色使い、衣装などのビジュアル要素に加え、登場時の演出や役割にも理由があります。特に、着ぐるみやお面が夜間や暗所で登場するシチュエーションでは、光の当たり方や陰影が強調されて、まるで怪談の登場人物のような雰囲気を醸し出します。実際に、鹿坊が現れたイベントの様子を撮影した画像や動画がSNSやブログでシェアされると、「ラスボスみたい」「悪の親分のよう」「夢に出てきそう」といったコメントが相次ぎました。

また、鹿坊が持つ募金箱の上に載った童子像も「どこかキモイ」と話題になり、そのユニークさがますます話題を集めています。鹿坊は本来、奈良の鹿の保護活動や遷都祭のPRのために生まれた善意のキャラクターですが、偶然にもそのビジュアルが強烈なインパクトを与えてしまい、ネットでは「悪役」「ボスキャラ」のような扱いを受けることも多くなりました。

世間の反応と話題

鹿坊の登場に対し、地元奈良だけでなく全国的に反響が広がりました。特にネット上では「せんとくんの兄、鹿坊のほうが断然怖い」「せんとくんが可愛く見えてきた」といった驚きや笑いを交えた反応が多く見られます。また、せんとくん・鹿坊と一緒に写真を撮るイベントも開催され、子どもたちの反応もさまざまでした。中には「鹿坊を見て泣き出した」というエピソードも報告されています。

一方で、鹿坊の登場が遷都祭や奈良のPRに大きな宣伝効果をもたらしたとも語られており、その効果は15億円ともいわれるほど話題性に富んでいました。イベントの目玉キャラクターとして注目を集め、奈良の魅力や歴史への関心を高めるきっかけにもなっています。

鹿坊の文化的意義とこれから

鹿坊は単なるマスコットやゆるキャラではなく、奈良の歴史や文化、現代アートの要素が結びついたキャラクターです。制作者である薮内佐斗司さんが、古代の伎楽(ぎがく:古代の仮面劇)や仏教美術、伝統的な童子像の要素を巧みに取り入れていることが、鹿坊の独特な雰囲気や不気味さに直結しています。

今後も鹿坊は、イベントやアートプロジェクト、奈良のPRなどで様々な活躍を見せることが期待されています。その一方で、見た目のインパクトや「怖い」という評判がネットで拡散され続けることで、より多くの人が奈良の文化やアートに興味を持つきっかけとなるでしょう。

このように、鹿坊はせんとくんの兄としてのキャラクター性と、奈良らしい文化的背景、現代アートの融合によって、多くの人に語り継がれる存在となっています。

炎上問題の詳細と世間の反応

せんとくんは奈良県の公式マスコットキャラクターとして、2008年に誕生しました。デビュー直後から全国的に知名度を得た一方で、そのデザインや決定プロセスをめぐり、いわゆる「炎上騒動」と呼ばれる社会的な議論や批判が大きく巻き起こりました。このセクションでは、せんとくん炎上騒動の経緯や世間の反応、そこから見えてくる現代社会におけるキャラクターの在り方について詳しく解説します。

炎上騒動の発端と経緯

せんとくん炎上騒動は、キャラクターデザインが公式発表された2008年2月に一気に広がりました。まず、奈良県が平城遷都1300年祭の公式マスコットを発表するにあたり、事前の公募で集まったデザイン案ではなく、薮内佐斗司さんに直接依頼した作品を採用したことが公表されます。このプロセスが「不透明」と指摘されたことが最初の火種となりました。

加えて、童子の姿に鹿の角を生やしたインパクトの強いデザインが公開されると、仏教関係者や市民団体から「仏像を侮辱しているのでは」「子どもが怖がる」といった批判が寄せられました。仏像を守る立場の僧侶や、奈良の地元住民の間でも、伝統文化や信仰の象徴がマスコットとして扱われることに対して違和感を抱く声が目立ちました。

さらに、当時は「ゆるキャラ」という言葉が急速に浸透していた時期で、せんとくんのビジュアルが他のマスコットと比べて独特だったことから、インターネットやSNSを通じて、否定的な感想やジョーク画像、パロディが爆発的に拡散されます。特に匿名掲示板やブログ、動画サイトなどでは「悪夢に出てきそう」「夜に見たら泣く」などネガティブな話題が続出しました。

| 騒動のきっかけ | 内容 |

|---|---|

| デザイン選定プロセスの不透明 | 一般公募案を採用せず、専門家へ直接依頼 |

| デザインの独自性 | 童子+鹿角のインパクトが「怖い」と話題 |

| 仏教関係者の批判 | 「伝統や信仰を冒涜している」との意見 |

| ネットのパロディ拡散 | コラ画像やジョークがSNSや掲示板で急拡散 |

世間の反応と炎上の広がり

炎上騒動はネットからリアルへと広がり、新聞やテレビ、雑誌などでも繰り返し報道されました。市民団体による抗議や署名運動、仏教団体による声明発表、奈良県議会での議論など、各方面で大きな社会問題となりました。中には「キャラクターを変更すべき」とする意見や、「子どもや観光客が不安になる」という指摘もあり、当初の平城遷都1300年祭の盛り上げ役という狙いとは逆に、波紋が広がっていきました。

一方で、批判の声が高まる中、徐々に「見慣れたらかわいく見えてきた」「他のゆるキャラより個性的で覚えやすい」という肯定的な意見も生まれてきました。各メディアで炎上の顛末が紹介されるにつれ、「むしろ一度見たら忘れられない」「奈良らしさがある」とポジティブな評価が増加。炎上そのものが大きな話題となり、結果的にせんとくんの認知度を全国区に押し上げる効果も生み出しました。

炎上騒動の裏側・教訓

せんとくん炎上騒動は、単なるデザインへの賛否を超え、現代のマスコットやゆるキャラ、観光PRキャラクターのあり方を考えさせるきっかけとなりました。たとえば「誰が何のためにデザインを決めるのか」「伝統や信仰と観光プロモーションの線引きはどうするべきか」など、多様な価値観が存在する現代社会ならではの問題提起となったといえます。

その後の運営側の対応も特徴的です。奈良県や製作側は、公式ホームページやメディア、イベントなどでキャラクターの意図や背景、デザインの理由などを丁寧に説明し続け、批判や不安の声に耳を傾けました。この姿勢が時間とともに理解を広げ、最終的には批判が収束していきました。

現在の評価とその後

現在では、せんとくん炎上騒動はネット文化史の一ページとしてもたびたび振り返られています。賛否両論のスタートを経て、「怖い」「可愛い」「個性的」など多様な評価を集めながら、せんとくんは長期にわたり奈良県の観光振興や地域PRで活躍し続けています。また、こうした騒動を逆手に取るようなユーモラスなSNS発信やイベント展開が行われており、炎上が必ずしもマイナスではない事例として語られることも増えました。

世間の反応を冷静に見れば、時代背景やネット社会の変化、キャラクター消費文化の多様化などが色濃く反映された騒動だったことが分かります。現代における「炎上」とは、時としてブランドや認知度の拡大にもつながる、複雑な現象であることを改めて示した事例といえるでしょう。

せんとくんが怖いという印象の変遷と今

- 消えた?今現在の活動は

- パクリ騒動の真相

- 彼女の存在やキャラクター関係

- まんとくんとの関係と比較

- 批判を乗り越えた理由

- 初期デザインの評価

消えた?今現在の活動は

近年、「せんとくん 消えた」「最近見かけなくなった」といった声がネットやSNSで散見されます。しかし、実際にはせんとくんは奈良県の観光振興や地域PRを中心に、現在も幅広く活動しています。ここでは「せんとくん 消えた」と噂される理由、現状の主な活動内容、メディア露出やSNSでの存在感、そして今後の展望まで、包括的に解説します。

消えたと噂される理由

せんとくんが「消えた」と言われる主な背景には、全国的なニュースやテレビ出演が以前より減った印象や、SNSで話題になる頻度が変化したことが挙げられます。ピーク時には「炎上」や話題性でテレビやネットに連日登場していたため、相対的に現在の露出が少なく感じられる人が多いようです。また、コロナ禍以降、大規模なイベントやリアルの集客施策が制限されたことで、キャラクター全体の露出機会自体が一時的に減少しました。

加えて、全国各地で新たなご当地キャラクターやゆるキャラが多数登場しており、せんとくん以外にも強烈な個性を持つキャラクターがSNSやメディアを賑わせています。こうした時代の流れも「せんとくん 消えた」と印象付ける一因になっています。

現在の活動内容

実際のせんとくんは、奈良県内外のイベント、観光PR活動、文化啓発イベント、メディア出演など、幅広い分野で現役の活躍を続けています。たとえば奈良県庁や奈良公園周辺での観光キャンペーン、全国各地で行われる奈良関連イベントへの参加、地域の小学校や施設での啓発活動など、多様な場面でその姿が確認できます。また、公式グッズの販売や県の広報誌・パンフレット、観光ガイドへの掲載も続いており、観光客への案内役として根強い人気を保っています。

特に近年は、奈良県立美術館館長に薮内佐斗司さんが就任したことも話題となり、県の文化振興事業やアートプロジェクトと連動した企画にもせんとくんが登場しています。仏教美術や古代の歴史を伝えるガイド役として、地域の子どもたちや観光客と積極的に触れ合う様子が公式サイトやSNSで紹介されています。

メディア・SNSでの露出と現在の存在感

せんとくんは、テレビ・雑誌などのマスメディア露出に加えて、Twitter、Instagram、YouTubeなどのSNSでも精力的な情報発信を行っています。公式アカウントを通じて日々の活動報告やイベント情報、観光情報の発信が続けられており、フォロワーやファンとのコミュニケーションも活発です。こうしたSNSの発信は、地域を超えた全国のファンや海外観光客にも届き、依然として高い認知度を維持する要因となっています。

また、地域限定グッズやコラボレーション企画、デジタルスタンプや限定キャンペーンなど、現代的な取り組みも積極的に行われています。時にはユーモアを交えた投稿や、ネットの「怖い」「消えた」といった話題に自ら触れることで、ファンの心を掴み続けている点も特徴です。

| 活動分野 | 主な内容 |

|---|---|

| 観光PR | 奈良県庁や奈良公園での観光案内・県外イベント参加 |

| 文化啓発 | 学校・施設での歴史教育、仏教美術イベント |

| メディア出演 | テレビ・雑誌・ウェブメディアでの紹介 |

| SNS発信 | 公式アカウントによる日々の活動報告、ファン交流 |

| コラボ・限定企画 | ご当地グッズ、企業コラボ、デジタルキャンペーン |

今後の展望と課題

せんとくんは一時的な話題性から、地域の象徴・観光案内役・文化の伝道師としての役割を担う存在へと進化しています。少子高齢化や観光の多様化が進むなか、今後も時代に合わせた新たなプロモーションやイベント展開が求められるでしょう。県の文化事業や国際観光戦略との連携、デジタル施策のさらなる強化など、新しい時代のせんとくん像が今後も期待されています。

「消えた」というイメージがネットで話題になる一方、現実のせんとくんは進化を続け、これからも奈良のシンボルとして活躍し続けていくことが考えられます。

パクリ騒動の真相

せんとくんにまつわる「パクリ疑惑」という話題は、SNSやネット掲示板などを中心に、たびたび注目されています。とくに、堺市博物館のキャラクターであるサカイタケルくんとせんとくんのデザインが非常によく似ているため、実際に現地で目撃した人から「まるで奈良に帰るべきだ」「名前と服を変えれば気づかれないとでも思ったのか」などといったツッコミがSNSで拡散されたこともありました。では、パクリ疑惑の背景や真相はどうなっているのでしょうか。

お前どこかで…… pic.twitter.com/WUAYBFDzrZ

— o_kn (@o_kn) October 24, 2014

なぜ似ているのか?デザインの生みの親に迫る

まず、せんとくんは2008年に奈良県の平城遷都1300年祭を盛り上げるため公式キャラクターとして誕生しました。その誕生時には「かわいくない」など賛否両論を呼び、一部で炎上も経験しましたが、今では奈良県を代表するマスコットとして広く認知されています。その一方でサカイタケルくんは2012年、堺市博物館で開催された彫刻家の籔内佐斗司さんによる全国巡回展「やまとぢから」をPRするために誕生したキャラクターです。

ポイントは、この二体のキャラクターを生み出したのが同一人物、彫刻家の籔内佐斗司さんであるということです。籔内佐斗司さんは堺市出身で、堺市の名誉大使も務めており、ゆるキャラデザインの分野で広く知られています。同じ作家による作品のため、顔の雰囲気や体型、少年らしい姿勢など、全体的なテイストが似ているのはある意味で必然ともいえます。これは音楽や絵画など、クリエイターが持つ独自の世界観や作風が現れやすい分野ではよく見られる現象です。

パクリ疑惑はなぜ生まれたのか

サカイタケルくんが登場したことで、せんとくんに似ていると感じた人が「パクリではないか?」と疑問を持つこともありました。しかし、前述の通り作者が同じという事情を知らないままデザインだけを見比べると、確かに「兄弟のようだ」「どちらかがどちらかを真似したのでは」と感じてしまうのは無理もないことです。また、実際のネット上でも、「そっくり」「本人が転職したみたい」と冗談まじりの投稿や、「やっぱりパクリでは?」といった意見も散見されました。こうしたSNSでの拡散が、さらに話題を加速させたという背景があります。

ただし、事実関係を整理すると、「同じ作者が異なる土地のために考案した独立したキャラクター」であり、キャラクターのテーマやイメージ、設定も明確に分けられています。例えば、せんとくんは奈良県の仏教文化や歴史を表現したキャラクターで、頭にはシカの角(奈良公園の鹿をイメージ)や額の白毫(びゃくごう、仏像に見られるもの)などが特徴です。一方サカイタケルくんは、堺市が誇る仁徳天皇陵古墳や古墳時代の英雄・ヤマトタケルをモチーフにしていて、甲冑や胡服(古代の服)などの衣装が印象的です。

違いがわかる比較表

| キャラクター名 | 誕生年 | モチーフ | 作者 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| せんとくん | 2008年 | 奈良の仏教文化、シカ | 籔内佐斗司さん | シカの角、白毫、僧衣、少年の顔立ち |

| サカイタケルくん | 2012年 | 仁徳天皇陵古墳、ヤマトタケル | 籔内佐斗司さん | 甲冑、胡服、古墳時代の少年イメージ |

こうして比較すると、デザインテイストは確かに似ていますが、モチーフや目的地、象徴するものがそれぞれ異なります。

SNSでの冗談や話題が「パクリ疑惑」に見えることもありますが、根本的には同じ作者が地域性やテーマを意識して作り分けたキャラクターと理解できます。

彼女の存在やキャラクター関係

奈良県の公式キャラクターとして誕生し、今や全国区の知名度を持つせんとくん。多くのイベントやメディアに登場する中で、彼をめぐる“恋愛”やキャラクター同士の関係性が度々話題となってきました。ここでは、主にファンや地元メディアで取り上げられてきた恋愛模様や、せんとくんを中心とする登場キャラクター同士の関係について、事実関係や経緯を分かりやすく解説します。

せんとくんと蓮花ちゃんの関係

2009年、葛城市のキャラクターである蓮花ちゃんが“せんとくんの彼女候補”として登場しました。蓮花ちゃんは一途にせんとくんを想い続けているキャラクターとして広まりましたが、実際にはせんとくんとのデートの約束は果たされず、蓮花ちゃんの片思いが続いているという設定が地元のイベントやメディアで描かれています。また、蓮花ちゃんはせんとくんだけでなく、まんとくんと何度もデートを重ねる一方、東京のおしなりくんとデートした様子がテレビで取り上げられたこともあり、“二股交際”として話題を集めました。これを受けて蓮花ちゃん本人はコメントを控え、まんとくんは「鹿なので興味ない」と発言したエピソードも知られています。

おはれんかっ!キラッ☆

ついでに宣伝しとこ pic.twitter.com/xX1wcR4wdR

— 蓮花ちゃん (@renka_katsuragi) October 30, 2025

よるれんかっ!キラッ☆彡

明日の最低気温は今日より低くなるところが多いんだって!

みんな、風邪をひかないように暖かくしてすごしてね( *ˊᵕˋ* )♪ pic.twitter.com/rQm9eopqJj— 蓮花ちゃん (@renka_katsuragi) October 28, 2025

よどりちゃん、やななとのエピソード

せんとくんをめぐる“恋のライバル”も登場しています。大淀町のよどりちゃんは、せんとくんのことが好きと公言し、蓮花ちゃんに対してライバル宣言を行いました。バレンタインデーの贈り物を巡り、せんとくんがどちらのプレゼントを先に受け取るかで直接対決になりましたが、せんとくんはどちらにも決めきれず曖昧な態度をとり、両者の思いが空回りする展開となりました。

↓よどりちゃん

さらに、岐阜市のキャラクターであるやななもせんとくんに積極的にアプローチを仕掛けており、年賀状で「せんとくん大好き」と送ったり、イベントの共演時には多くの観衆の前でキスをするなど、話題となりました。これを見た蓮花ちゃんが動揺し、その後、おしなりくんとデートする際にやななを模した段ボール姿で現れるという“泥沼”な恋愛模様が地元メディアで大きく取り上げられています。

↓やなな

公式設定とのギャップとファンの創作

これらのエピソードは、あくまでイベントやSNS、ファンの盛り上がりを受けて展開された“ご当地キャラ同士のストーリー”であり、公式設定として明言されたものではありません。ただし、蓮花ちゃんの片思いやよどりちゃんのアプローチなどは、各キャラクターの公式SNSやイベントの中で“ネタ”として繰り返し取り上げられ、せんとくんのモテキャラぶりが定着しました。

蓮花ちゃん以外にも、各地のキャラクターと仲良くしたり、イベントで共演する中で「彼女がいるのでは?」といった憶測や、ファンアートなどの創作活動が多く見られます。公式側はあくまで「奈良を盛り上げるキャラクター」としての立ち位置を強調していますが、恋愛模様やキャラクター同士の関係が話題になることで、ファン層の広がりやご当地キャラ文化の活性化に一役買っています。

主要キャラクターの相関図

| キャラクター名 | 主な特徴 | せんとくんとの関係 | 恋愛・エピソード |

|---|---|---|---|

| 蓮花ちゃん | 葛城市のキャラ、蓮の花 | 一途な想いを寄せる(片思い) | デートはしたが、交際進展は無し |

| まんとくん | 万灯籠モチーフ、奈良 | イベント等での友人関係 | 蓮花ちゃんと何度もデート経験あり |

| よどりちゃん | 大淀町のキャラ | 恋のライバル宣言 | バレンタインでプレゼントを巡り対決 |

| やなな | 岐阜市のキャラ、やなな | イベントでキス騒動等 | せんとくんに積極アプローチ |

| おしなりくん | 墨田区のキャラ | 蓮花ちゃんとデート | 二股騒動の当事者 |

せんとくんを取り巻くキャラクター同士の関係は、ご当地キャラ文化ならではの賑やかで楽しい側面のひとつです。イベントやSNSを通じてファンによる創作やコミュニケーションが続いているため、今後も新たな“恋愛エピソード”や共演シーンが生まれる可能性があります。

まんとくんとの関係と比較

せんとくんとまんとくんは、奈良県を代表するご当地キャラクターであり、登場時からその関係性がしばしば話題となっています。両者の誕生経緯や特徴、人気、ファンや地元住民の間での扱われ方など、具体的な比較を交えながら解説します。

↓左がまんとくん

登場の背景と経緯

せんとくんは2008年、平城遷都1300年祭の公式キャラクターとして奈良県から誕生しました。少年僧侶と鹿の角という独特のビジュアルで一躍話題となり、その奇抜さゆえに賛否両論が巻き起こったのは周知の通りです。まんとくんは同じ時期に誕生したキャラクターで、春日大社の万灯籠行事をモチーフとし、公式キャラクター選考には落選したものの、ネット上で強い支持を得て“準公式”のような存在感を放つようになりました。ファン投票やSNSの盛り上がりが後押しとなり、まんとくんも各種イベントに招かれるようになりました。

キャラクターの違いと共演エピソード

せんとくんとまんとくんは、しばしば比較されるものの、それぞれに違った魅力があります。せんとくんは歴史や伝統を前面に押し出したイメージでPR活動を展開する一方、まんとくんは親しみやすさと可愛らしさを重視したビジュアルと性格が特徴です。奈良の地域イベントやPR企画では二人が一緒に登場する機会も多く、SNSやメディアでの“共演ショット”や“ゆるい絡み”が話題となっています。

両者は、奈良県民やファンの間では“ライバル”と表現されることもあれば、“よき友人関係”とする見方もあります。例えば、奈良経済新聞では、蓮花ちゃんの恋愛模様にまんとくんが絡む形で「鹿なので興味ない」と発言する場面が紹介され、親しみやすいユーモアが話題となりました。また、ファンアートや創作ストーリーでは、せんとくんとまんとくんが競い合ったり、協力し合ったりするさまざまな“ifストーリー”が生まれています。

人気や扱いの変化

当初はどちらのキャラクターも全国区では賛否があったものの、時間と共にせんとくんの“シュールでクセになる”存在感が高く評価されるようになり、Twitterやグッズ展開でも支持が広がりました。一方、まんとくんはネットユーザーや地元住民の“応援”によって独自の活躍を続け、時に“裏の主役”と表現されることもあります。

表:せんとくん・まんとくんの比較

| 項目 | せんとくん | まんとくん |

|---|---|---|

| モチーフ | 少年僧侶+鹿 | 万灯籠+少年 |

| 誕生経緯 | 平城遷都1300年祭公式キャラ | キャラクター選考落選から人気に火が付いた |

| 主な役割 | 奈良県公式観光PR、歴史文化の発信 | 地域イベント、ファングッズ、親しみやすさ |

| イベント出演 | 公式行事、全国の観光イベントなど | 地域主導イベント、ファン主導イベント |

| 性格設定 | 誠実、落ち着き、少し天然 | 明るくフレンドリー、誰にも優しい |

| ファン層 | 子どもから大人まで幅広い | ネット世代やマニア層にも支持 |

| SNSでの話題 | “モテキャラ”“ライバル”など多様なエピソード | ファンアート、恋愛エピソードで度々話題 |

批判を乗り越えた理由

せんとくんは、奈良県のPRキャラクターとして2008年に誕生して以来、登場当初から社会的に大きな話題となりました。その理由の一つに、インパクトの強いビジュアルと、全国的なキャラクターブームのさなかで注目を浴びやすいタイミングが重なったことが挙げられます。しかし、その人気の裏では激しい賛否や批判も渦巻いており、発表直後はネガティブな意見がインターネットやマスコミで多く報じられました。ここでは、せんとくんがどのように批判を受け、その後どのような経緯で広く愛される存在になっていったのか、事例や具体的な経過とともに詳しく紹介します。

発表当初に寄せられた批判の内容

せんとくんが公式キャラクターとして初めて発表された際、全国的に注目を集めましたが、同時にさまざまな批判も巻き起こりました。ビジュアルに関して「不気味」「かわいくない」「子どもが怖がる」といった意見が相次ぎ、インターネットの掲示板やSNS、テレビのニュースなどでも連日話題となりました。また、奈良の伝統文化や宗教的なシンボルである鹿の角を持ち、僧侶をモチーフにしたそのデザインが「宗教的に不適切なのではないか」「奈良らしさが表現されていないのでは」といった指摘も数多く寄せられました。

奈良県内外の市民団体や一部の宗教関係者からは、キャラクターのイメージが「奈良の歴史や伝統を軽視している」と受け取られることもあったといわれています。さらに、キャラクターの命名についても一部で議論があり、一般公募の名前が選ばれなかったことや、あまりにもシンプルなネーミングが物議を醸しました。

批判から共感へとつながったプロセス

せんとくんに対する厳しい意見や風当たりが強まる中で、運営側や関係者は徹底した情報公開と、積極的なPR活動を進めていきました。キャラクターの意図や背景について丁寧な説明がなされ、公式ウェブサイトや記者会見、関連イベントなどを通じて、デザインの意味や奈良の歴史に込めた想いが繰り返し発信されました。

また、公式キャラクター発表後すぐに「まんとくん」や「なーむくん」といった対抗キャラクターも登場し、インターネット上では「ゆるキャラ論争」とも呼ばれる盛り上がりが見られました。このムーブメントがメディアで特集されることで、批判的な意見が逆に話題性を生み出し、キャラクター人気の下地を作った一因ともなりました。

SNSやブログ、地元イベントなどでせんとくんの着ぐるみが登場するたびに、実際に目にした人たちの「思ったよりかわいい」「表情が絶妙」「子どもが喜んでいる」など肯定的な感想が増えていき、次第に印象が変化していったというエピソードが多く報告されています。テレビや新聞でも特集が組まれ、関西圏を中心に少しずつ親しまれる存在となっていきました。

逆風を追い風に変えた仕掛けとコラボ展開

当初の批判的なムードを転換させた要因の一つが、公式側による積極的なコラボ展開や、ユーモアを交えた情報発信です。せんとくんの公式Twitterやイベント活動を通して、ユーモラスで親しみやすいキャラクター性が打ち出され、マスコットグッズや地域PRイベント、学校訪問など多彩な活動を展開。さまざまな自治体キャラクターや企業とコラボすることで、親しみやすいイメージが浸透していきました。

また、インターネット上では「せんとくんの表情が癖になる」「一度見たら忘れられない」など独自の魅力を評価する声が広がり、次第に“クセになるかわいさ”という評価へと変化していきました。SNSの普及により、利用者の手でイラストや二次創作が拡散されることも、人気向上に寄与したといわれています。

公式キャラクターとしての現在

今日では、せんとくんは奈良県を代表する観光PRキャラクターとして、全国で高い認知度を持っています。着ぐるみでの地域イベント参加や観光キャンペーン、SNSでの情報発信など多岐にわたり活動を展開し、批判から始まったそのキャリアを、地元住民や全国のファンの支持で乗り越えてきたことが分かります。

キャラクターデザインを手掛けた彫刻家の籔内佐斗司さんも、せんとくんが社会現象ともいえる広がりを見せたことに対し、予想以上の反響だったとコメントした事例がメディアで紹介されています。

| 批判から人気への変遷(要点まとめ) |

|---|

| 発表当初は「怖い」「かわいくない」といった批判が集中した |

| 奈良の伝統や宗教的背景への配慮不足も指摘された |

| 運営側は丁寧な情報公開やイベント活動を展開 |

| SNS・イベント等で親しみやすいキャラ性が浸透 |

| 批判から“クセになるかわいさ”へと世論が変化 |

| 現在は奈良県を代表する人気マスコットとして定着 |

初期デザインの評価

せんとくんのデザインが発表された際、全国のメディアやインターネットユーザーの間でさまざまな意見が飛び交いました。キャラクターの初期デザインは、奈良県がPRのために公式キャラクターを設ける中で、彫刻家の籔内佐斗司さんによって創作されたものでした。その評価は好意的なものから厳しいものまで幅広く、社会的な話題となった背景や具体的な反応、専門的な見地からの意見も交えて解説します。

初期デザインのインパクトと特徴

せんとくんは、少年僧侶をベースに、奈良公園で親しまれる鹿の角を組み合わせた独自のビジュアルで発表されました。一般的なキャラクターとは一線を画す強いインパクトを持ち、頭部の鹿の角や坊主頭、微笑みともとれる表情が「強烈」「印象に残る」と注目を集めました。キャラクターの色使いは落ち着いたトーンで、衣装や顔立ちも伝統的な奈良らしさを意識した構成となっています。

デザインの背景には、奈良の歴史や宗教的伝統を現代的な感覚で伝えたいという意図がありましたが、宗教的なイメージを持つ僧侶と、シンボルである鹿の要素を組み合わせた発想は賛否が分かれるきっかけとなりました。全国的なキャラクターブームのなかでも、強い印象を残す存在となりました。

社会的な評価と議論

発表当時、多くのマスメディアで特集が組まれたほか、インターネットの掲示板やブログ、SNSなどでも話題となりました。批判的な意見としては「不気味」「可愛げがない」「宗教を揶揄しているのでは」という声が多く見られました。特に、宗教界や一部の市民団体からは「僧侶の姿に鹿の角をつけるのは不適切」といった意見も寄せられ、新聞やテレビでの議論にまで発展しました。

その一方で、せんとくんの初期デザインを高く評価する声も存在しました。「他のゆるキャラにはない唯一無二の存在感」「一度見たら忘れられない」といった点が、他キャラクターとの差別化に成功しているという評価につながっています。ビジュアルの独自性は、口コミやネットの話題性を呼び、結果的にせんとくんの知名度を一気に高める要因となりました。

専門家やデザイン界の反応

キャラクターデザインや美術、広告分野の専門家からも様々な意見が寄せられました。彫刻家の籔内佐斗司さん自身は、せんとくんのコンセプトについて「歴史や伝統の再解釈を目指した」と説明しており、現代の子どもたちにも親しみやすいキャラクターにしたかったと述べています。デザイン業界では「議論が生まれるということは、人々の印象に強く残った証拠」「地方自治体のキャラクターの概念を変えた」といった肯定的な見解が聞かれました。

世間のイメージとその後の変化

せんとくんの初期デザインは、登場直後には賛否が激しく分かれたものの、時間が経つにつれて「見慣れるとかわいい」「愛着が湧いてきた」といったポジティブな意見が増えていきました。特に、着ぐるみとしてイベントやテレビ番組に登場し、実際に動いたり交流する様子を見て、評価が変わった人も多いという情報があります。

ネット上では、せんとくんを題材としたイラストやパロディ、二次創作が数多く登場し、独特のデザインが新たなファン層を生み出すきっかけとなりました。これにより、初期の批判的な評価から、“クセになる可愛さ”として支持が広がる流れとなりました。

| せんとくん初期デザインの主な評価まとめ |

|---|

| 「インパクトが強く記憶に残る」 |

| 「伝統と現代性のバランスが独特」 |

| 「かわいくない」「不気味」との声が当初多かった |

| 専門家からは“議論を呼ぶ存在”として評価も |

| 次第にポジティブな意見や愛着を持つファンが増加 |

初期デザインに対する多様な意見と議論を経て、現在では全国的に知られるマスコットキャラクターの一つとして受け入れられる存在となっています。

せんとくんが怖いという印象とその背景を総括

- 独特なデザインが「怖い」と話題になった経緯がある

- 童子と鹿の角を組み合わせたビジュアルが強烈なインパクトを与える

- SNSや掲示板で「気持ち悪い」「夜に見たくない」と拡散された

- 睨むような目つきや無表情さが一部で不気味と受け取られている

- 初期は否定的な声が多かったが、徐々に肯定的な評価も増えていった

- 怖い画像やコラ画像がネット上で拡散し続けている

- 他のマスコットとの差別化に成功し、記憶に残りやすい存在となった

- 作者・薮内佐斗司さんの作風にも神秘性や畏怖が現れている

- 兄キャラの鹿坊はせんとくん以上に不気味さで話題となった

- 批判や炎上を乗り越えて親しまれるキャラクターに成長した

- イベントやSNSでの積極的な発信がイメージの変化につながった

- パクリ疑惑も話題となったが、同一作者による作風の共通性が背景にある

- ライバルや恋愛関係といったご当地キャラ同士の関係性も人気の要素

- 「消えた」という噂が流れるが、今も観光やPR活動で活躍を続けている

- 多様な評価や賛否が「せんとくん 怖い」という唯一無二の個性を際立たせている